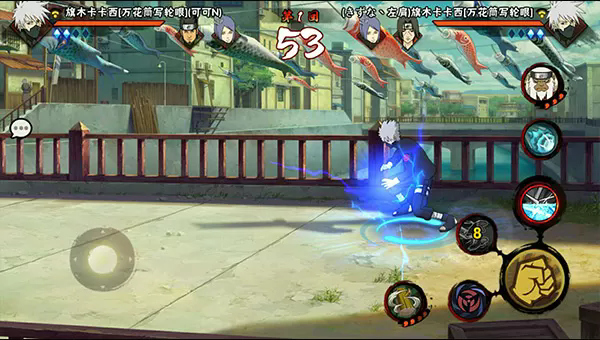

拖这一战术概念往往被玩家视为双刃剑。它既是对战局节奏的精准把控,也可能因过度保守而错失胜机。从兵典副本到跨服竞技,拖延战术的核心在于通过召唤物、复活机制与分流站位,为后排创造输出环境。例如S3赛季的拖延篇中,司马懿的英灵复活与曹冲战象的持续作战能力,配合黄巾召唤物分流骑兵冲击,成为通关关键。这种设计让玩家在资源有限时,仍能通过策略弥补战力差距。

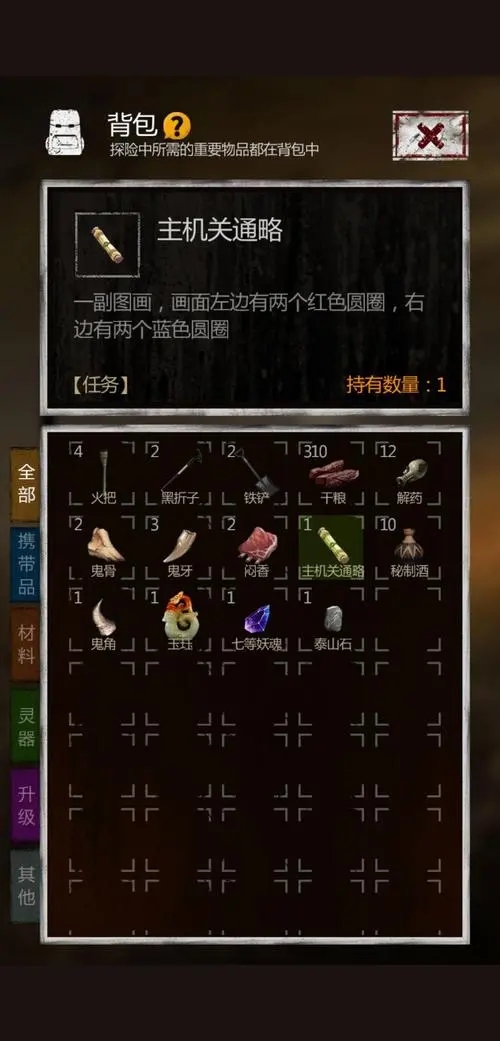

游戏中的拖延并非单纯防御,而是融合了资源管理与阵容迭代的深层策略。平民玩家常面临红将、红宝物等核心资源获取难的问题,但合理利用拖的机制可缓解养成压力。如演武场生存篇需精准释放水盾和加血时机,强训篇则依赖张宝黄巾力士牵制敌方主力。这些设计让玩家在资源分配上必须权衡短期收益与长期养成,尤其对低V玩家而言,拖延战术成为平衡氪度与体验的重要选择。

从玩法多样性来看,拖延机制延伸出丰富的战术分支。野兽篇依赖召唤物抗伤,弓手篇强调后排输出保护,而蜀国篇则凸显马超流单体爆发的节奏控制。游戏通过兵符、神兽等系统强化拖延战术的变数,例如裂地猿神的护盾属性或冰封兵符的控场效果。这种多维度的设计让拖不再是单调的消耗战,而是融合了阵容克制、技能衔接的复合策略。

尽管拖延玩法具备策略深度,但其实际体验仍受限于游戏内资源获取结构。元宝作为核心货币的稀缺性,迫使玩家在购买体力丹、征讨令与囤积抽卡资源间反复权衡。部分副本如通天试炼虽可通过答题器快速通关,但跨服活动中的拖延战术往往需要更高养成度支撑。这种矛盾使得玩家需在战术创新与资源积累间找到动态平衡,也让拖的期待值始终游走于策略乐趣与养成压力之间。

少年三国志的拖延设计成功将三国题材的韬略文化与卡牌玩法结合。它既考验玩家对复活时机、召唤物部署的微观操作,也要求对国家阵容、资源规划的宏观把控。这种兼具即时性与长线考量的设计,或许正是系列作品能持续吸引策略爱好者的关键所在。